|

|

|

|

|

|

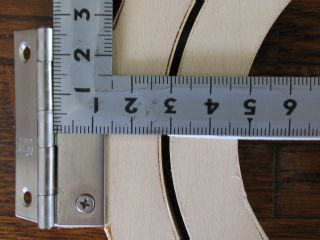

テンプレートの図形よりも大きな板が2枚必要です。 ここでは12mm厚シナ合板を190 x 200mmに切断しました。

|

|

その板に糊を塗ってテンプレートを貼り付け日陰で自然乾燥(乾燥を速めるため太陽に晒したりヘヤードライヤーで加熱するのは不可!)させます。

|

|

|

|

|

|

|

|

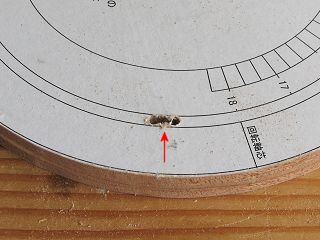

電動ジグソーでテンプレートの最外周の線に沿って切断します。切断精度はあまり重要ではないのですが、完成後の出来栄えは無論正確なほうが綺麗になりますので、線の0.5mm程外側を切断し切断後ヤスリで削ってやれればベストです。

|

|

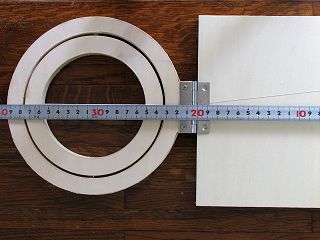

切断が終了した状態です。 この写真では良く判らないと思いますが、切断誤差は+0.5mm位に収まっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

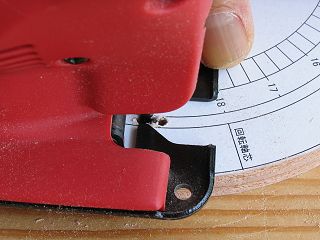

次に最外周よりひとつ内側の円ととその隣の円の間の隙間(約4mmあります。)に2-3mmのドリルで近接した穴3個をあけてその穴を繋ぐよう削ります。(円には接しないよう注意!)

|

|

そうしたらその穴にジグソーの刃を挿し込んでそこから切断します。(順序はどちらからでも良いのですが、線を越えてしまわないよう切断に注意しながら2回円周切断をして、幅4mmの隙間を削り取ります。)

|

|

|

|

|

|

|

|

2回円周切断して切り離された板です。

|

|

同様に一番内側の円に沿って切り抜きます。

|

|

|

|

|

|

|

|

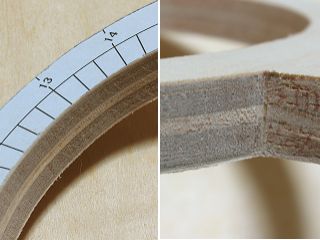

切り抜いた2つの部材の切断面はヤスリで削ってやると見栄えが良くなります。 私はその目的で3種類の替刃式ヤスリを使いました。 右から円筒ヤスリ(DR-1000P+DR-800P用替刃)、平ヤスリ(M-20GP)、自作直角ヤスリです。

|

|

替刃式ヤスリで切断面を削り、切断線ドンピシャとなるまで修正研磨しました。 ここまでやらなくても時刻の読み取り精度には関係ありませんが、見栄えには影響します。

|

|

|

|

|

|

|

|

更に切断面には木口テープを貼りました。 これも絶対に必要な作業(加工)ではありませんが、更に見栄えを改善しようとした例です。

|

|

●目盛り線にカッターナイフで切り込みを入れます。 木材面に書き込むよりもシャープで精度の高い目盛りになります。 なるべく簡単に済ませたい!という方は、テンプレートを最後まで剥がさずテンプレートの目盛りをそのまま使っても良いでしょう。

|

|

|

|

|

|

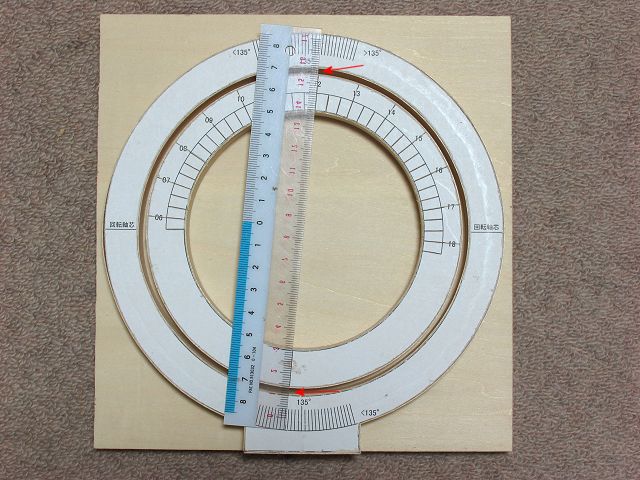

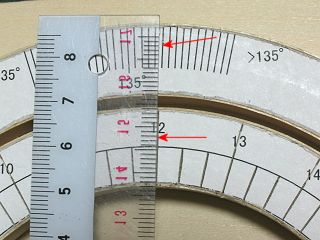

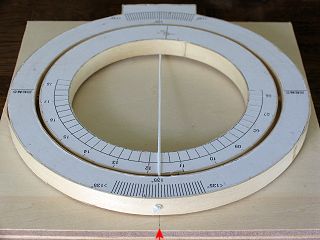

●これは重要で慎重にやらないといけない作業です。 台盤の上に2つのリング盤をこのように並べて矢印の先の隙間は目分量で等しくなるように置きます。 そして定規を次に説明するような位置に慎重に合わせます。

|

|

|

|

|

|

|

|

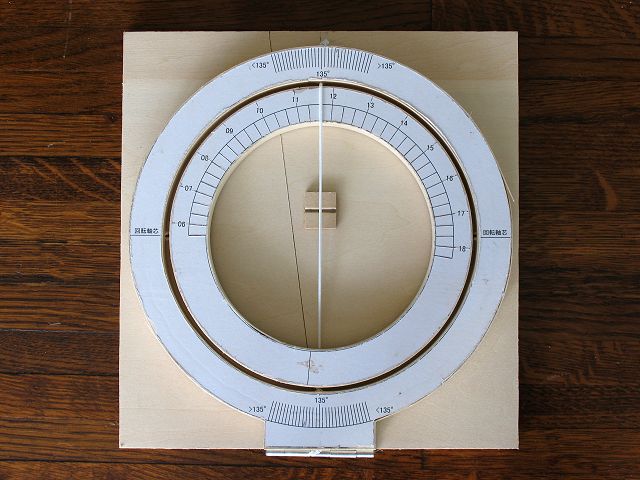

●上部は日時計を使用する場所の経度に相当する目盛り(ここでは私の現住所の139.5度に合わせた。)と12時の線を一致させます。

|

|

●下部も日時計を使用する場所の経度に相当する目盛りと12時の反対側の線が一致するように定規を合わせます。

|

|

|

|

|

|

|

|

●その調整が終わったら2枚のリング盤と台盤をこのようにクランプで固定し動かないようにします。

|

|

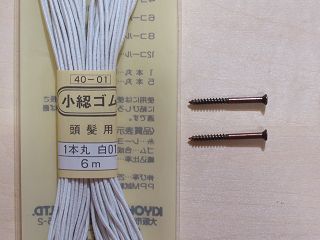

ノーモンに使った細いゴム紐(頭髪用)とリングの回転軸に使った細い木ネジ(2 x 25mm)です。 ネジは太いほど組立て精度が落ちます。

|

|

|

ここからの数枚の写真は外の明るさが残りながら暗いので白熱電灯の光で照らして撮影したため、色温度が大幅に狂っ

て変な発色になっていますが、ご容赦下さい。

|

|

|

|

|

|

|

|

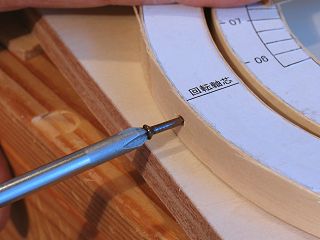

●外側のリング2箇所の回転軸芯位置に2mmのドリルで貫通させた後、内側のリングに深さ3mm程の下穴をあけます。

この穴の位置の精度は時刻の読みとり精度に影響しますので、慎重な作業が必要です。

ところで正確に垂直にあけるには自分自身で上から見て水平方向が直角になるように定めた後に、別な人(私は家内に頼みました。)に右の写真のように真横から見てもらい上下方向が直角になる位置を教えてもらって穴あけをします。

これは一人では出来ませんが、実用性がかなり高い垂直に穴をあける方法です。

|

|

|

|

|

|

|

|

●穴が開け終わったら細い木ネジを締めこみます。 いきなり片側を締め込んでしまうと内側の円が引き寄せられやすいので、2本のネジを交互に締めたほうが良いです。

|

|

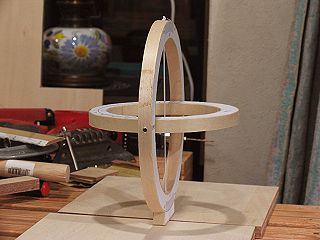

締め終わったらリングを回転させてこのように2つのリングが直角に交わるようにします。 真中に見える黒ポチが締めこんだネジです。

|

|

|

|

|

|

|

|

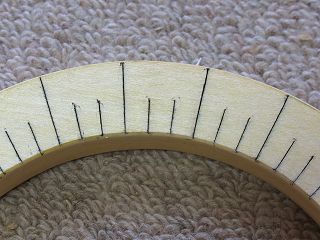

●次に外側のリングの135度の位置2箇所にも2mmの貫通穴をあけて、そこにゴム紐を通し軽く引っ張った状態で両端にタンコブを作って抜けないようにします。(赤矢印がゴム紐ノーモン)

|

|

そして台盤の上に置きました。 実はこの状態で2つの赤線がなす角度はおおよそ35度位になり、大半の地域ではこのようなスタイルのセッティングになります。

|

|

|

|

|

|

それを斜め上から見たところ。 無論まだ使い物になる状態ではありませんが、使用状態ではこんな見え方をします。 複雑な曲線の組み合わせなので構想段階で外観のイメージをお見せできませんでしたが、綺麗にニスを塗ったらインテリアにもなる!と私が説明した理由がご理解できると思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

これは余談ですが、実はこの日時計は赤道直下でも或いは南極・北極でも使える構造になっています。 左の写真と右の写真はそのようにセットした状態にリングユニットを置いたのですが、どちらがどちら用になるか?お判りになりますか?

|

|

|

|

|

|

|

|

リングユニットを台盤に蝶番で固定しますが、蝶番はステンレス(50mm幅)を使いました。 写真のように玄翁で軸の周りを叩いて羽と軸のガタが無くなるように加工します。

|

|

●それと台盤には磁気偏角調整線をカッターナイフで切り込んでおきます。 住んでいる地域の磁気偏角の値は、国土地理院のサイトのこちらから求めることが出来ます。

|

|

|

|

|

|

|

|

●先ず蝶番をリングユニットの出っ張り部分に固定しますが、蝶番の軸はノーモンの線の延長線と直角にならないといけません。

|

|

●次に台判に蝶番のもう一方の羽をネジ止めしますが、ノーモンの延長線と台盤の中心線が一致するようにします。

|

|

|

|

|

|

|

|

正確に蝶番が固定されていれば、リングユニットを台盤の上に倒した時、台盤の中心線と一致します。(赤矢印先)

|

|

もうひとつの確認。 リングユニットを立てた時には、曲尺をこのように当てた時にノーモンは曲尺と平行にならないとなりません。 以上が狂っていると蝶番の固定が正確になっていないことを意味します。

|

|

|

|

|

|

|

|

●最後の作業は緯度の調整です。 私は北緯35.5度の所に住んでいるのでそのように作っていますが、高緯度や低緯度では調整法が変わってきますので、図をクリックしてその要領を理解してください。 何れの場合でも2つのリングは直交した状態を保ったまま調整されないとなりません。

|

|

●下駄の厚みは緯度調整量により変わりますが、V字状の溝を彫って内側のリングが溝に嵌る位置に接着します。

私の場合、H = 189mm(L) x Sin(35.5度) = 109.8mmの高さに下駄で調整しています。(下の写真も参照。)

|

|

|

|

|

|

|

|

下駄に内側のリングがはまり込んだ状態で、この時に内側のリングと外側のリングは直行した状態を保っています。

|

|

そして外側のリングの角の高さが、台盤面から所定の高さ(私の例では109.8mm)になっていればOKです。

|

|

|

緯度調整作業は決して難しくはありませんが、外側のリングと内側のリングが直交状態を保ったまま、V溝を彫った下駄

の高さと位置の微妙な調整が必要で、数回のカットアンドトライが必要になります。 しかし一旦調整が済み下駄を接着し

てしまうと、[折り畳み ←→ 使用するため開く] の操作時に所定の正確な位置に簡単にセットできます。

|

|

|

|

|

|

これで機能的には完成しました。 これは折り畳んだ状態で、ノーモンはゴム紐ですので内側と外側のリングの間に折れ曲がりながら収まっています。 幅190mm、奥行き200mmで折り畳んだ状態での厚みは24mmしかありません。 また斜めに見える切り込みは磁気偏角調整の線で、こうしてみるとコンパスは南北を指す! なんて、当てにはなりませんね?

|

|

|

|

|

|

使用状態に起こしたところです。 接着した下駄のV溝に内側のリングを開きながらその角を落とし込めば、何も考えなくてもリングユニットは所定の位置に正確に収まります。 塗装すれば十分にインテリアとしても使えます。

|

|

|

|

|

|

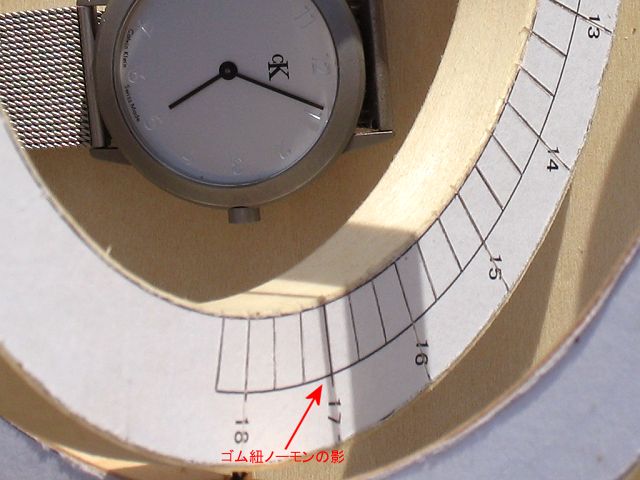

今日は6月13日で調べた所近似差が殆どない日であることと明日は曇りのち雨との予報で、実働試験は今日やるしかないとばかり屋外に持ち出してセットしました。 磁気偏角調整の様子と左上にちょこっと見える水準器で水平の確認をして腕時計と共に真上から撮影しました。

|

|

|

|

|

|

上の写真の腕時計とノーモンの影部分を拡大した写真です。 予め時刻調整をしてある腕時計は17時4分を指しています。 そして日時計のノーモンの影は17時ちょっと過ぎにあります。 1目盛りが20分ですから17時2-3分といったところでしょうか? 極めて精度が高そうですが、何らかの製作・組立て誤差はありながら、それらが総合されてたまたま都合の良い状態になったとも考えられるのでこれが全ての状態での精度を表すとは言えないにしても、誤差10分以内には入っているのでは?と勝手な想像をしています。

|

|

機能的には一応完成したのですが、水平出しを容易にするための機構の追加、秋分から春分までの間の読み取りのための追加加工、そして塗装により見栄えを改善する作業が残っているので、それらは次週お伝えします。 また各緯度に対する

|

|

|

|

|

|

テンプレートを水で洗い流して乾燥後塗装しました。 時刻目盛りリングだけは読み取り易さを考え油性ウレタンニスの生地仕上げとしています。

|

|

それほど丁寧な塗装をしているわけではありませんが、それでも3色の塗りわけでぐっと見栄えするようになったとおもいます。

|

|

|

|

|

|

|

|

●内側のリングに見える時刻目盛りの切込みにもう一度カッターナイフで切込みを入れ、そこに墨を塗って直ぐにぬれ雑巾ではみ出た墨を拭き取ります。

|

|

●内側のリング内面に時刻目盛りを延長してカッターナイフで切り込み、ここにも墨を入れ拭き取ります。 こうすると秋分の日から春分の間の時刻の読み取りがし易くなります。

|

|

|

|

|

|

|

|

水平の調整にはこのようなM5の六角ボルトに鬼目ナットを4個ずつ使用しました。 理屈の上では3個で十分なのですが、台盤に3個を適切な位置に固定できなかったので、4個としています。

|

|

台盤に7.5-8.0φの穴をあけて六角レンチで鬼目ナットを捻じ込むだけですから簡単に終わります。 水平調整はネジの頭を指でつまんで回すことでやります。

|

|

|

|

|

|

全ての加工作業が終わり完成した折畳式日時計。 折り畳んだ状態でもこのように使用状態でも以前作ったものよりもインテリアになるでしょう。 時刻の数字だけがまだ入っていませんが、都心に出た折に購入して入れるつもりです。

|

|

|

|

|

|

使い方は簡単。 磁気偏角の調整線に完全に平行にコンパスの磁針がなるよう調整することと、水準器を使って台盤が完全に水平になるよう4本のボルトを調整すればOKです。(この場合コンパスの目盛りは全く無視して構いません。)

|

|

|

前後しますが予報が外れ快晴であったので、水平調整機構を組み込む前に我が家の庭にて読み取り出来なくなるまで

約1時間おきに時刻読み取りのテストをしました。 水平は紙等をテーブルの下に挟み水準器で調整。 方角はコンパス

にて磁気偏角分を調整。 テストの間腕時計だけは直射日光に晒したくないので、撮影の都度置いています。

無論テスト終了まその他には一切手を触れていません。 テスト開始は6/17 AM 8:10です。

|

|

|

|

|

|

日時計はこのように屋外用のテーブルに置きました。 テーブルの素材はアルミの鋳物なので、コンパスによる方角調整での誤差は起きないと思われますが、鉄で覆われた家屋との距離が方角調整に影響する距離かどうかは不明です。

|

|

|

|

|

|

テスト開始。 腕時計は約8時10分強を指しています。 日時計のほうは8時と8時20分の丁度真中辺りで8時10分ということで若干マイナスの値です。

|

|

|

|

|

|

約1時間後の9時14分少し前に撮影。 日時計のほうは9時20分の目盛りに1/3-1/4目盛り接近していますから、9時13分から9時15分辺りで少しプラスの値かもしれません。

|

|

|

|

|

|

腕時計では10時02分辺りに撮影。 日時計のほうは10時の目盛りにノーモンが重なりよく判らないので、右下に部分拡大した写真を入れました。 すると10時を僅かに過ぎて指しているらしいことが判りほぼ違い無しです。

|

|

|

|

|

|

ほぼ11時丁度に撮影した写真では日時計のノーモンは再び11時の目盛りに重なっているためこれも部分拡大し目盛りを右下に載せました。 おぼろげながらノーモンの影はほぼ目盛りの中心(11時)を指しているように思われます。

|

|

|

|

|

|

次は正午2分弱前に撮影しました。 ノーモンの影は12時の目盛り上にありますが、右下の目盛り拡大写真を見れば判るとおり、ノーモンの影が12時の目盛りを丁度覆い始めたたところで、12時少し前であることが確認できます。

|

|

|

|

|

|

うっかりしていて次の写真は13時15分少し前に撮影。 ノーモンの影は13時と13時20分の中間(13時10分)より13時20分寄りにあり2分程マイナス表示になっていると思います。

|

|

|

|

|

|

日時計のノーモンは14時丁度辺りを指しています。 一方腕時計のほうは14時3分辺りでマイナス3分あたりで、午前中の時より誤差は大きくなったかな?と思います。

|

|

残念ながらこのテーブルは15時前に建物の陰に入ってしまったので、テストはこれで終了です。 この後表示誤差が拡大したとしても先週の初めての試用も含め5分以内には収まると思います。 また誤差の発生原因には数多くのエレメントがあることと角度などの測定精度を高めることが手持ちの道具では困難なため、原因分析はほぼ不可能です。Copyright (C) 2001-2019, Vic Ohashi All rights reserved.