|

|

|

|

|

|

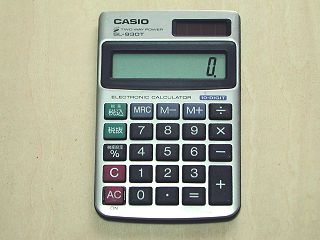

内蔵の乾電池が放電して暗いところでは作動しなくなった15年前に購入した電卓。 これを直します。

|

|

裏側を見ると小さなプラスネジ2本で裏蓋が固定されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

そのネジ2本を先ず緩めます。 これだけでは裏蓋は外れません。 縁に沿って何箇所かに爪が引っ掛けてあるからです。

|

|

ネジを緩めた付近の合わせ目に細いマイナスドライバーを刺し込み周辺に沿って移動して行くとパチンと爪が外れて裏蓋が浮き上がりました。 更にマイナスドライバーを移動し総ての爪を外します。

|

|

|

|

|

|

|

|

全部の爪が外れて裏蓋が開きました。 結局6箇所に爪がありネジ止めした付近には爪はありませんでした。 黄矢印は交換すべき電池です。

|

|

外した電池のクローズアップ。 GP-189なんていう名称は聞いたことがありませんがアルカリ電池で、サイズは直径11.5mm、厚み3.1mmでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

近しいものを東芝の一覧表で調べたらLR-1130(アルカリ電池)とSR-1130(酸化銀電池)に相当することが判りました。 出力電圧が0.05V高いですが問題ないので容量が大きいSR-1130(\450.-)を購入しました。

|

|

このように新しい電池を嵌め込んで蓋を嵌め込んでネジ止めすれば完了です。 うまく蓋さえ外せれば後はごく簡単です。

|

|

|

|

|

|

|

|

プラスチック板切断面の研磨の仕方。 適当な板(ここでは18mm厚の合板とワンバイフォー材の端材を使った。)で挟み、プラスチック板の切断面が僅かに出るようにします。

|

|

ハンドサンダーにサンドペーパーを挟んでこのように研磨すれば、プラスチックの角が丸くなったり、直角度が狂ってくるのを防止できます。

|

|

|

|

|

|

|

|

真中が5mm厚アクリル板でホームセンターで切断してもらった状態。 切断と割れがミックスしたような不思議な面です。

|

|

最初に#60のペーパーでノコ目を落とし#240に替えて研磨した状態で横方向の研磨痕が見えます。

|

|

|

|

|

|

|

|

サンドペーパーを空研ぎ用#600に替えました。 研磨痕はかなり細くなり目立ちにくくなりましたが、所謂曇りガラスのような状態です。

|

|

最後にスポンジ研磨剤の最も目の細かい「超極細目」(#1200-#1500)で手研磨します。 写真に見える反射している物体は天井の蛍光灯の反射で#600で研磨したときには見えませんでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

反射して見える蛍光灯は離れていてピントが合っていませんが、横に貼ってあるシールの文字も読めるくらい滑らかになりましたので、良しとしました。

|

|

まだ完全な滑面とは言えませんが、板を通して向こう側が見えるようになっています。 十分な磨き具合だと思われます。

|

|

|

|

|

|

|

|

9mm厚の合板に同じく9mm厚の合板を幅20mmに切断し周囲に木工ボンドで貼り付け、クランプで圧着しました。

|

|

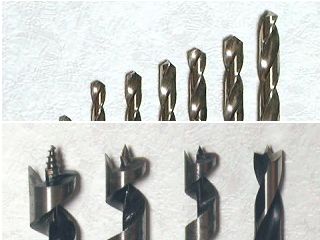

アクリル板に穴あけではセンターポンチが使えないので、上の鉄工ドリルは滑り易く不可、下の木工ドリル中先端にネジのあるものも割れやすく不可、右端の先端が尖っていて対称刃の物がベストです。 mini-Shopにあるる木工ドリルはプラスチックもOKのこのタイプです。

|

|

|

|

|

|

1.アクリル板と板を重ねて保護紙に穴あけ位置を鉛筆で印します。 2.そして7φの木工・プラスチックドリルで穴をあけアクリル板を貫通したら止めます。 3.クランプを緩めると、ドリルの先端が板にマーキングしてくれています。 4.ここに8.5φの木工ドリルで深さ16mmの穴をあけます。

|

|

|

|

|

|

こうして板にあけた穴に鬼目ナット(M6 13mm Dタイプ)を六角レンチを使って捻じ込みます。 この鬼目ナットは鍔付タイプですが、完全に止まるまで捻じ込むと鍔が板の表面から引っ込んで表面と面一になります。(一番右の状態。)

|

|

|

|

|

|

|

|

そうしたらアクリル板を載せて、セットキャップボルト(6φ 20mm)を捻じ込みます。 ドライバーでもコインでも締められます。

|

|

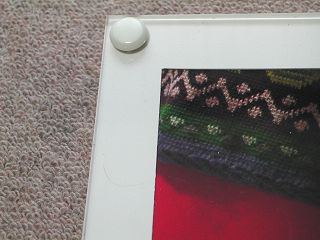

その頭にキャップを被せれば体裁よくなります。(まだアクリル板の保護紙を貼ったままですし合板の木口も見苦しいですが。)

|

|

|

ここで使ったセットキャップボルト(M6 20mm)は1本\15.-、鬼目ナット(M6 13mm Dタイプ)は1本\28.-、プラスチ

ックキャップ(黒、白、ベージュ、アイボリー、茶、グレーの6色)は1個\8.-にてmini-Shopで販売しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

木口テープを貼り全体を研磨した後で生地そのままの着色無しで水性ウレタンニスを2回塗りました。

|

|

木口テープは敢えて色味が赤っぽいオクメを使っています。 汚らしかった合板積層部分がムクのように見えます。

(木口テープの使い方はこちらから!)

|

|

|

|

|

|

|

|

アクリル板と写真の間にボール紙を切り抜き壁紙を巻きつけたマットを挟んでネジ止めしました。

|

|

マットを壁紙巻き込みで作った為にシャープな感じが薄れましたが、アクリル板の切断面はこのようにむこうが透けて見えるため大変綺麗です。

|

|

|

|

|

|

|

|

額縁としては完成しました。 構想段階から考えていた我が家の次女(デミちゃん)の写真を入れました。

|

|

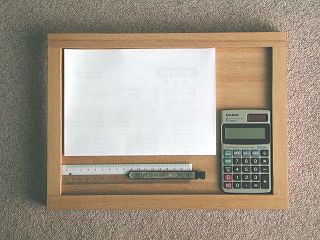

ひっくり返した状態でこのように紙、定規、シャープペン、電卓が納まりますが、更にそれらの抑えの細工が必要です。

|

|

|

|

|

|

額縁としてはもう完成していますから、このように飾ることが出来ます。 制作上面倒なところというとアクリル板の切り口の研磨かもしれませんが、どんなに丁寧にやっても2時間で終わるでしょう。 従って製作難易度はかなり低いと言えます。

|

|

|

|

|

|

|

|

アクリル板と写真の間もプラスチック板にした方が良いを実際に低発泡塩ビ板1mmを切って試しました。 シャープな感じが格段に出てきます。

|

|

この写真では良くわかりませんが、表面にエンボスが入っているので、単純のっぺりとした感じにはなりません。 この作り方のほうが遥かに完成度が高いと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

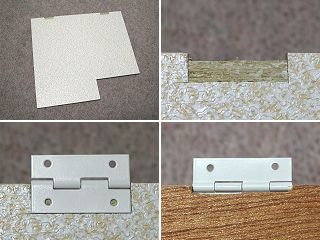

裏の収納部の蓋の加工。 左上から右へ、切り出した2.7mm厚カラー合板(端材)、表面蝶番取り付け部の浅い削り込み、蝶番をエポキシで接着(表面)、同じく裏面です。

|

|

蝶番の取り付け方が変わっていますが、このような明確な理由があり、常識的な感じがする上の方法では扉があかなくなります。

|

|

|

|

|

|

|

|

蝶番を固定した蓋を本体に取り付けました。 またソーラー電卓は両面接着テープで貼り付けました。

|

|

蓋を開いた状態です。 蓋をこれ以上開くと蝶番部分が壊れますが、実際に使うときは壁面でストップするので問題ありません。 これで額縁・収納部は完成です。

|

|

|

|

|

|

|

|

フロントローディングのカラクリの部分がうまく作動するかどうかの実験に入りました。 材料はご覧の6φ木ダボとコイルスプリング(引きバネ)です。

|

|

引きバネはこんな形に力技で改造します。 改造後の寸法詳細はこちらです。

|

|

|

|

|

|

|

|

ロールペーパー受けのアームに6φの穴をあけて木ダボを挿し込みます。 更に木ダボ両端を軽く削っておきます。

|

|

そのアームにキリで穴をあけそこにスプリングの先端を挿し込みます。

|

|

|

|

|

|

|

|

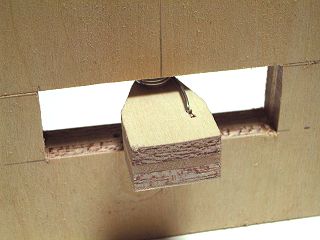

それを側板(上側)の穴に落とし込みスプリングのもう一方をやはりキリであけた穴に挿し込みます。

|

|

凹型に欠きこんだ側板(下側)をその上に載せてテスト用のカラクリが出来上がります。

|

|

|

|

|

|

|

|

それを逆さにして見たところで、これがペーパーホルダーの内側になり、アームがロールペーパーを受けます。

|

|

そのまま斜めにして作動状況をお見せします。 これは通常の状態です。

|

|

|

|

|

|

|

|

アームの先を指で向こう側に押しました。 ロールペーパーを装填するときはこうなります。

|

|

逆に手前の方に引いたときで、ロールペーパーを外そうとするときに相当します。 指を離せばスプリングの力でアームはほぼ中央に戻ります。

|

|

|

|

|

左の写真をクリックすると、ロールペーパー受けアームの

動作を動画にて別ウィンドウでご覧いただけます。

動画を見るにはQuick Timeが必要ですが、お持ちでな

い方はこちらからダウンロードしてインストールしてくださ

い。

無料配布のベーシック版で十分にご覧になれます。

動画のファイルサイズは大きいので(4Mbtあります。)、

読み込みに時間が掛かります。

|

|

Copyright (C) 2001-2019, Vic Ohashi All rights reserved.