2012/06/29

構想

デスクトップアンプの製作中にまたまた私の悪い病気が始まり、『これも作ってみよう!』とばかり脱線したテーマを考えました。 それはIHF Aという名称で規定されたフィルター回路の製作です。 このIHF Aがなんであるかの前に、次に掲げるフレッチャー・マンソンやロビンソン・ダドソンが研究発表した等ラウドネス曲線がおおいに関係しますので、これについて述べます。

これらの等ラウドネス曲線は、1.人間の耳の感度は周波数によって替わり低い周波数や高い周波数では感度が鈍る。 2.音圧レベルが高い時には周波数による感度の違いが少ないが、中域の音圧レベルが10dB程度に下がると低域端では60dB程度、高域端では10dB程度高くしてやらないと同じ音圧には聴こえない。 という2つの問題を提起しています。 最近は見かけなくなりましたが、昔はこのラウドネス曲線に近似させて音量レベルが少ない時には低域・広域をブーストするような、ラウドネスコントロールを持つアンプが多く見かけたものです。

この原理に基づいてSNの測定時に周波数補正を加えたのがIHF 曲線で(上のグラフ参照)、色々な曲線が規定されていますが、IHF A曲線は中域の音量が非常に低い場合を想定しています。 アンプの発生する雑音レベルは低い音圧レベルですのでIHF Aが適用されます。 前掲の等ラウドネス曲線の一番下を上下ひっくり返したものに大変似ています。

ところで現在ではIHFの組織が存在せず、規格名がIEC61672-1としてIECの管理下になっていますが、オーディオ機器メーカーは相変わらずIHF Aとして表示していますので、ここでもIHF Aと呼ぶことにします。

このIHF Aカーブは簡単に言えば1KHz近辺から低域端まで緩い曲線を描いて行きます。 そして10Hz近辺では中域に対し60dB近く減衰します。 高域は20KHzで10dB程減衰し、それから12dB/Octの傾斜になるようです。 従って低域・高域のノイズはこの回路を通ればバッサリと切り落とされるため、このカーブを通して表示するSN比は間違いなくより良い数値になります。 そんなことから昔はSN比を良く見せかけるだけのトリックなんて言われたこともあります。

ところが現在ではちと事情が変わってきています。 それはスイッチング電源の登場が拘わっています。 スイッチング電源はリニヤー電源に対し音が良くない!と言われる事が多いです。 そしてその考えかたは決して間違ってはいないのですが、高い効率を持つスイッチング電源の利便性を考えると採用したい局面もあります。

スイッチング電源の音が悪くなる原因の論議は別として、スイッチング電源の発生する高周波ノイズは最も低い場合で40KHz位から、高い方は数10MHz(数万KHz)とかなり広範な帯域にありますが、可聴可能な周波数を超える帯域です。 従ってこれらのノイズは聴こえないのですが、オシロスコープ(私の使っている物は100MHzまで測定可能。)ではそれらのノイズが盛大にオシロスコープの画面を占領します。

このノイズは聴こえないにも拘らずビジュアル的には精神衛生上極めてよくありません。 そしてこれが『ノートブックPC用スピーカー1』を作る時にも、小さなアンプのケース内にスイッチング電源を入れることをあきらめた原因となっています。

ところが若しもIHF Aカーブを持った回路を通すと、40KHzで約20dB減衰(1/10)します。 100KHzであれば34dB(1/50)も減衰します。 ということはオシロスコープで観測する波形もこれらの聴こえる事の無いノイズがぐっと減るわけで、実際により近しい観測となり精神衛生上も良くなります。 これがIHF Aカーブを通して測定する方が実体に近い状態を反映するという理由です。

現在製作中のデスクトップアンプはスピーカー駆動時にスイッチング電源を使いますので、ヘッドフォーンだけで聞いていた時に較べると高域ノイズが大きくなります。(聴こえないがオシロスコープでは見える。) このノイズは60〜80KHz辺りに多いようですからIHF Aカーブを通せばオシロスコープで見たノイズレベルは1/32程度に低下します。 現在P-P値で4 Div位ありますので、0.125 Div(観測できるほぼ限界のレベル。)になります。 ということでIHF Aカーブ曲線を持ったフィルターを作ることにしました。

そして『The Art of Analog Circuit for Enthusiast』というサイトのこちらを参考にさせていただきました。

詳しくはそちらのサイトを参照願うとして、そこに掲載されたフィルター回路を元に私なりの事情を加味して変更した回路を書き上げました。 変更した部分は、

1.フィルターの定数: コンデンサーの値はそれに近い値のコンデンサーに変更し、変曲点の周波数は同じになるよう抵抗値を

変更しました。 またその抵抗値は2本のE24系列抵抗(±1%)を直列か並列にして近しい値を得ています。

2.入力の保護回路: シリコーンダイオード2本を並列に ぎ、初段のオペアンプを過大入力で壊さないよう保護します。

3.電源は006P乾電池としTLE2426でバーチャルグラウンドを形成する±2電源とした。

4.電池電圧が寿命の5.4Vまで低下すると色が変わるパイロットランプ(LED)を追加した。

左の図が具体的な回路図で、高性能オーディオ用オペアンプのLME49720を使っ

左の図が具体的な回路図で、高性能オーディオ用オペアンプのLME49720を使っ

ています。 4つのアンプの内1個はボルテージフォロワーでゲイン無し、残りの2

個はゲイン20dB、1個は2dBで、ゲイン設定の抵抗値は2本を組み合わせて正確

な値がでるようにしています。

この回路で一番心配な部分はフィルターの定数を変化させた部分です。 カットオ

この回路で一番心配な部分はフィルターの定数を変化させた部分です。 カットオ

フ周波数こそ変化しないようにしているものの、定数の変更に伴いフィルターのイ

ンピーダンスは変わります。 そしてそれが原因でカーブの曲がり具合が変わって

しまい、誤差が大きくなる可能性があります。

と言ってもコンデンサーの値を微調整するのはE12系列の値すら完璧に揃わない

事もあり、抵抗ほど楽ではありません。 抵抗の場合は1%誤差の金属皮膜抵抗も

コンデンサーに較べれば安いのとE24系列は確実に手に入りますので、容易に微

調整できます。 これがどの程度影響するのか皆目検討がつきませんので、組み

上げてから実働で確認するしかありません。

またこの回路全体はアルミBOXに入れて外部のイズの影響を無くします。

このフィルターのSN比は悪くても90dB(入力換算で-130dBV)、出来れば100dB

(入力換算で-140dBV)以上としたいところですが、さあどうでしょうか?

2012/07/06

製作

回路図と基板レイアウトが出来ましたから早速製作開始とばかりに基板を所定の大きさに切断し2個のトグルスイッチとオペアンプを仮に挿入していざ配線開始!となったのですが、何か変だぞ?と第六感に近い形で疑問が噴出し暫しレイアウト図を睨んでいましたが、その原因を発見。 先週紹介した基板レイアウト図は積層金属化フィルムコンデンサーの実際の大きさを表していませんでした。 このまま進むと間違いなく組立不能に陥ります。

そこで全面的に基板レイアウトをやり直しました。 また初段と2段目のオペアンプ

そこで全面的に基板レイアウトをやり直しました。 また初段と2段目のオペアンプ

の間と、2段目のオペアンプと3段目のオペアンプの間にコンデンサーを挿入しオフ

セット電圧が次段に持ち込まれないようにしました。

積層金属化フィルムコンデンサーは0.1μFまで厚みが2.5mmで全ての容量に対し

これで作図していましたが、0.22μFは3.5mm厚、0.33μFと0.47μFは5.0mm厚

これで作図していましたが、0.22μFは3.5mm厚、0.33μFと0.47μFは5.0mm厚

になります。 従って漫然としていると基板が大きくなってしまいますが、この基板

はタカチのシールド付きプラスチックケースと決めてしまっているので、基板の長さ

は変更不可能です。(電池が入らなくなる。) そこで全体のバランスを見直しつつ

変更を加えて行き、2個のトグルスイッチは下側に移動させオペアンプも若干移動

することを基本として何とか収められました。

註) ここで使ったシールド付きプラスチックケースは表面にネジの頭を出したくなかったので拘って使いま

したが、価格がべらぼうに高い(\1,000.-以上)ので、アルミのケース(半額以下)を使う方が使用目的

からして十分です。 シールド効果もその方が高いでしょう。

|

|

|

|

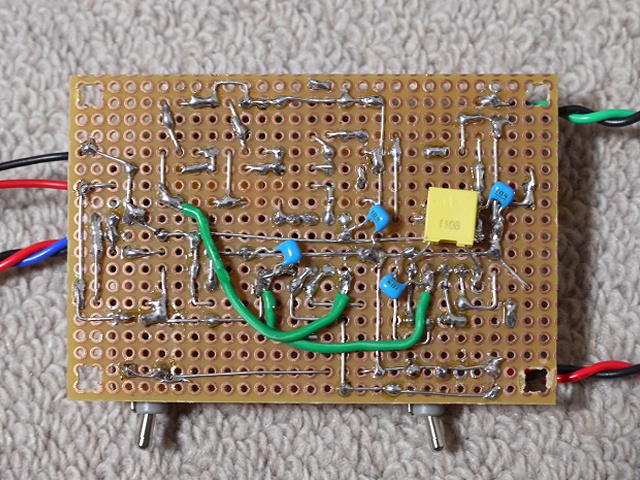

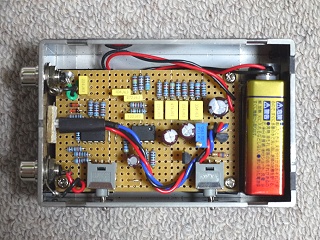

配線が終わった基板。 左上の1個と右に4個連続したコンデンサーが0.22μF以上の値で厚みの大きな物です。 追加した2個のコンデンサー中1個は裏付けしました。(最短配線のために) また入力と出力のワイヤーは実際には20mm程度ですので、ご覧のようにツイストペアー方式にしています。 右の赤・青・黒の撚り線は2色LEDに接続されます。

抵抗はLEDの電流調整用(右下のトグルスイッチの上)を除き全て下地がブルーですが、これは誤差±1%の金属皮膜抵抗で、抵抗の雑音発生を抑えるためとフィルターの周波数を正確にすべく全面的に使っています。

|

|

|

|

|

|

裏側の様子。 黄色く見えるコンデンサーは追加した0.22μFのカップリングコンデンサーで、小さな青の部品は0.1μFのバイパスコンデンサーです。 ジャンパーワイヤーが2本だけ必要でした。

|

|

さて動作テストは出力電圧をオシロスコープで読み取る方法でやりました。 こうすると±0.1dB程度の測定結果の違いが出てしまう可能性がありますが、波形の異常や発振などを直ぐに発見できるので、よくやる方法です。(読み取り精度を上げるのなら電子電圧計を繋げばよいのだが、そうするとオシロと電子電圧計両方のレンジ切替えをカチャカチャやらなければならず面倒。) そういう条件付の測定ですが結果は以下のとおりです。

周波数

(Hz) |

IHF A規定

1KHz 1V時の

出力電圧(mV) |

オシロのピーク出力電圧 |

誤差 |

読み

(Div) |

レンジ

(mV/Div) |

出力電圧

mV |

% |

dB |

| 8 |

0.129 |

??? |

5 |

??? |

- - - |

- - - |

| 16 |

1.46 |

0.3 |

5 |

1.5 |

+3 |

+0.26 |

| 31.5 |

10.7 |

2.1 |

5 |

10.5 |

-2 |

-0.18 |

| 63 |

48.9 |

1.0 |

50 |

50 |

+2 |

+0.18 |

| 125 |

157 |

3.2 |

50 |

160 |

+2 |

+0.18 |

| 250 |

372 |

1.9 |

200 |

380 |

+2 |

+0.18 |

| 500 |

692 |

1.4 |

500 |

700 |

+1 |

+0.08 |

| 1,000 |

1,000 |

2.0 |

500 |

1,000 |

0 |

0 |

| 2,000 |

1,150 |

2.3 |

500 |

1,150 |

0 |

0 |

| 4,000 |

1,120 |

2.2 |

500 |

1,100 |

-2 |

-0.18 |

| 8,000 |

881 |

1.8 |

500 |

900 |

+2 |

+0.18 |

| 16,000 |

468 |

2.3 |

200 |

450 |

-4 |

-0.35 |

| 31,500 |

162 |

1.6 |

100 |

160 |

-1 |

-0.09 |

| 63,000 |

45.2 |

2.3 |

20 |

46 |

+2 |

+0.18 |

| 100,000 |

18.4 |

0.9 |

20 |

18 |

-2 |

-0.18 |

最大誤差が4%(0.35dB)というのは十分に満足できます。 先にも触れたように回路定数を変更していますので、誤差が増える傾向にありますが、0.5dB以内であればアマチュア用として実用上問題はないと思います。

本器の性能として残留ノイズも測らないといけませんが、それは完全にシールドされた環境でやらないといけないので、ケースが完成し組込みが終わった後で実施します。

ケースの加工は丸穴3つと小判状の小さな穴2つで終わりですから

ケースの加工は丸穴3つと小判状の小さな穴2つで終わりですから

それ程時間は掛かりません。 但しトグルスイッチのレバーの出る穴は

小判状に加工しますが、これを綺麗に仕上るには少しずつ穴径を広げ

て小型のヤスリで寸法出し加工をするという私なりの標準工法があり

ます。 これは後ほど写真でご覧に入れますが、アルミ板でも同じ方

法で行けます。

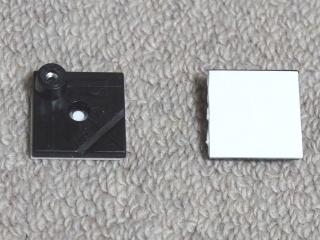

ケース内に基板を固定するにはM3の雌ネジが必要になりますが、

ここではM3の雌ネジが埋め込まれたプラスチック製のボスを使います。

(右写真参照) このボス自身は強力な両面接着テープで固定され、

貼りなおしが出来ませんから4個のボスを基板にネジ止めして両面接

着テープの裏紙を剥がし、所定の位置に4個を一辺に貼り付けるという

のが一番良い方法でしょう。

2色LEDは3mm厚の端材に3φの穴をあけて差し込むと、LEDの先端がちょっと飛出ますので、ケースには2φの貫通穴をあけた後で内側から3mmのドリルで1mm程座ぐってやります。 こうしておいて3mm厚端材に瞬間接着剤を塗ってケース内面に貼り付けました。

完成までの様子は以下の写真をご覧下さい。

|

|

|

|

|

|

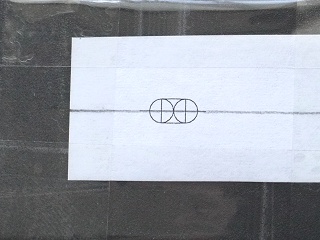

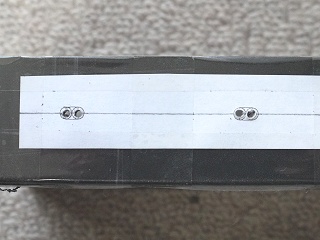

型紙はExcelで描いた物を印刷してテープで貼り付けました。

|

|

その型紙を拡大しました。 2つの円の直径は3mmでその外周は互いに接触しています。 従って小判状の形の長さは6mm、幅は3mmになります。

|

|

|

|

|

|

|

|

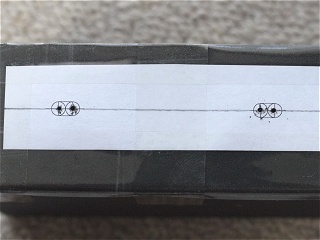

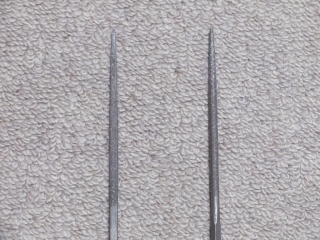

2つの円の中心に1mmの穴をあけました。 センターポンチが使えないので、四つ目錐を代わりに使っています。

|

|

次に1.5mm、そして2mmと少しずつ太いドリルを使って穴を広げます。 これは2mmであけた後ですが、穴がずれていなければ、2.5mmまで進みます。

|

|

|

|

|

|

|

|

2.5mmの穴をあけたら細いヤスリで広げながら所定の形に整えます。(最終の3mmの穴をあけてしまうのは位置ずれで形がおかしくなる可能性大です。) 私はここに見える最大の太さが3.5mmの丸棒ヤスリと正方形ヤスリを使っています。

|

|

穴加工が無事終わりました。 こんな部分を丁寧にやるかどうかで出来上がった後の完成度がぐっと変わってきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

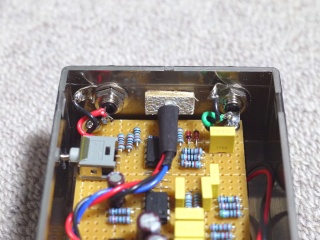

基板固定の4つのボスも貼り終り、配線もすべて終わりました。 これで完成です。 ケース内部の上の方に隙間(7-8mm)がありますが、これがないと基板の出し入れはスイッチの頭が邪魔をして出来ません。 従ってケースを目いっぱい使ったことになります。 さて蓋をして雑音測定に進みます。

|

|

RCAピンジャックと基板の接続距離はご覧のとおり極小です。 シールド線を使う意味などないくらいの短距離ですが、これもレイアウト上意識した部分です。 中央は2色LEDです。 電池の替わりに定電圧電源を?ぎ5.4Vで色が変わるよう100KΩのポテンショメータを調整します。(もっと高い電圧で電池寿命とすることも可。)

|

|

|

|

|

|

シンプルすぎるくらいシンプルな外観です。 このケースはABS樹脂製ですから衝撃にも強いので、これの小型の物でタフなヘッドフォーンアンプを作っては? なんてことも考えました。 ただ私自身ですら暫く経ったら端子やスイッチがそれぞれどう動作するのか判らなくなりますので、文字入れをしないとなりません。

|

|

さて入力換算雑音レベルの測定を致しました。 この測定では1mVフルスケールで読み取りの出来るケンウッドVT-106を使いましたが、フィルターのゲインを40dB(100倍)とし、入力端子をオープンで0.15mVのノイズレベル、入力端子をショートの時は針が触れず測定できませんでした。(0.01mV位は読み取り可能なので、それ以下ということです。)

0.15mVは-76.5dBVですがアンプのゲインが40dBありますので、入力換算ノイズレベルとしては-116.5dBVです。 また仮に入力ショートの時読み取可能な0.01mVのノイズレベルであったとすると-100dBVになります。 入力換算では-140dBVになります。 実際にはこれ以下ですから測定可能なノイズレベルは-140dBV以下と言えるでしょう。 いずれにしても大きな目標は達成したことになります。

以上パタパタと作業が進み2週間で完成してしまいましたが、性能は無論のこと更に本体のシンプルそのもののルックスも気に入りました。 このケースの小型の物にヘッドフォーンアンプを組み込む手も十分考えられるなーなどとまたまた浮気しそうなことまで考えています。

尚006Pが電源ですが消費電流は20mAあります。 パナソニックの発表データによれば、アルカリ乾電池で電池寿命を5.4Vとした場合連続で25時間程持つようです。 使用目的からして十分な値であり電池終了時にはLEDは赤に変わりますので使いやすいと思います。

----- 完 -----

>

Copyright (C) 2001-2019, Vic Ohashi All rights reserved.

|