|

|

|

|

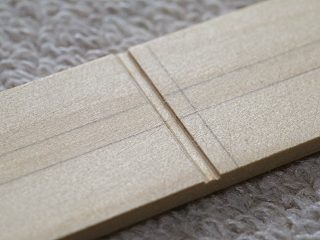

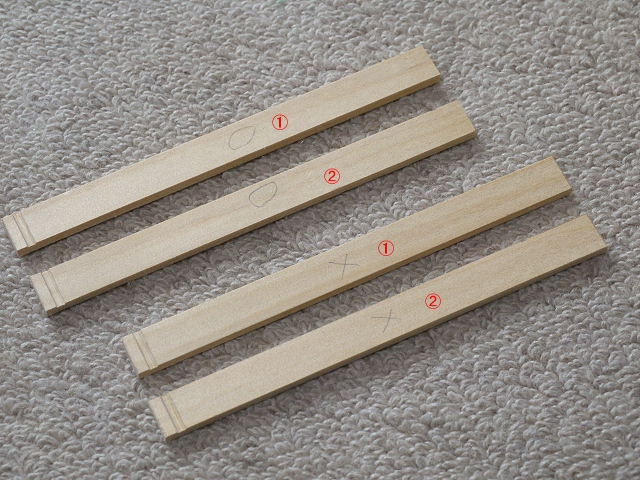

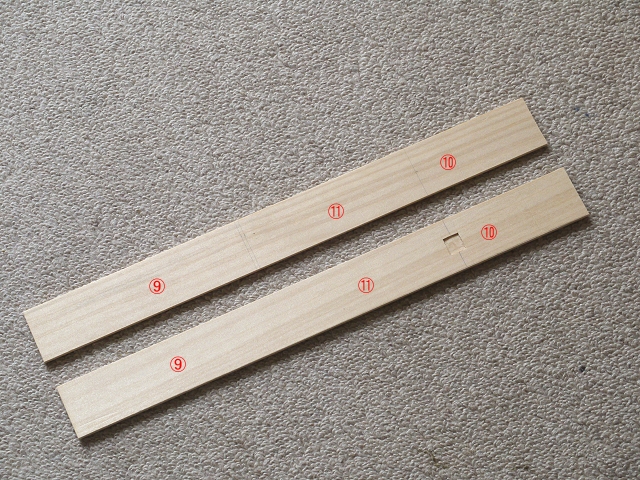

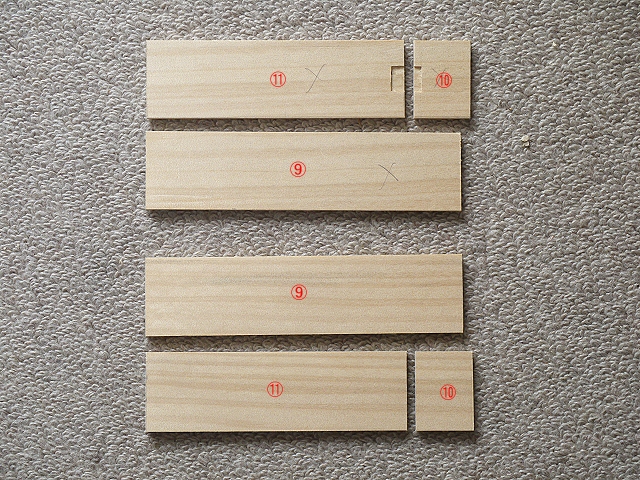

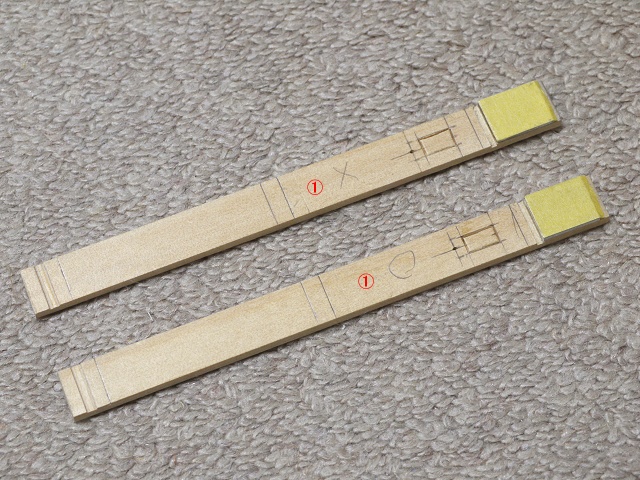

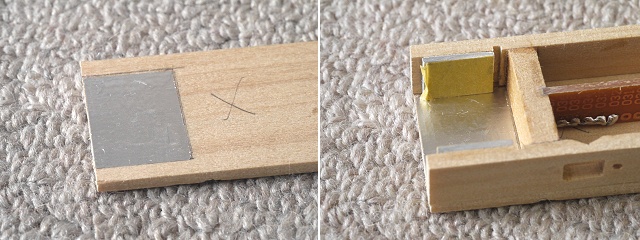

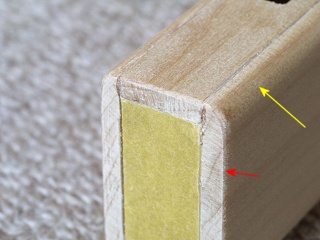

�P�[�X�̏㉺�ƂȂ��@���A��3mm���A�K�`�X�ł��B�@�P�[�X�̊O���͑S�ăA�K�`�X�ł����A�A�K�`�X�Ƃ��Ă͂��Ȃ蔒���ۂ������g�����F���₷�����Ă��܂��B�@����25mm�̒[�ނ���11mm����2����o���A���ꂼ�������̒����ɐؒf����2�������܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

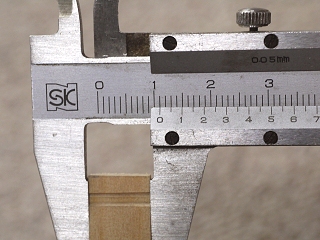

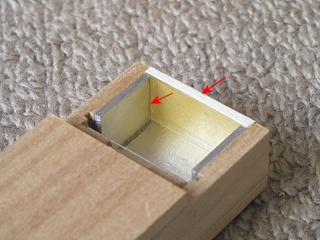

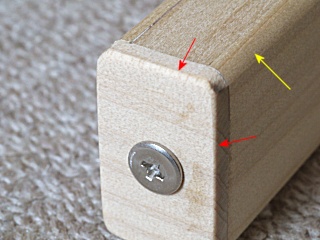

�w�ʂ̊W���Œ肷�鎓�l�W������A���~�����Ƃ����܂��2.1mm���A�[��0.5mm�̍a�ł��B�@���ɐ藣���O�ɐ؍킵�܂����B

|

|

�@�A�A����11mm���ł����p�ɂɃm�M�X�Ń`�F�b�N���A�����̒ʂ�h���s�V���ƂȂ�悤�J���i��X�����g���Đ��@�o�������܂��B�@���̂��ߍ�Ƒ��x�͑�ϒx���ł��B

|

|

|

|

|

|

��o�����I���܂����B�@2�����H���܂�����܂����A��ʂ��o�����I����Ă��炷�邱�Ƃɂ��܂��B

|

|

|

|

|

|

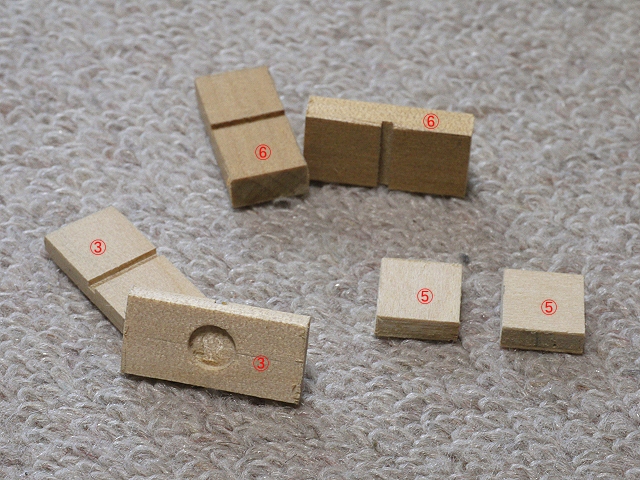

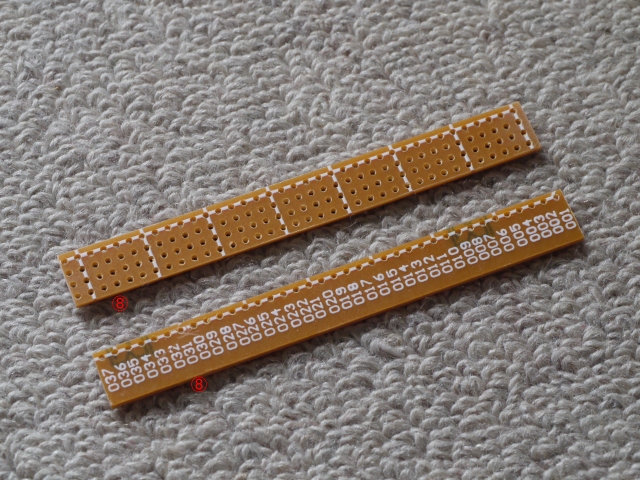

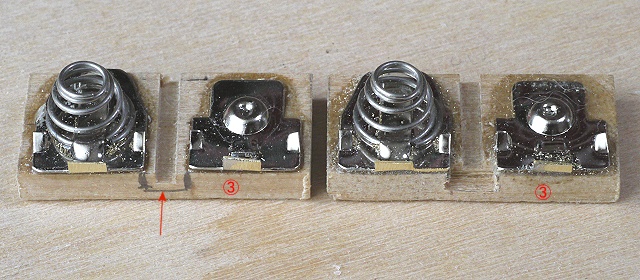

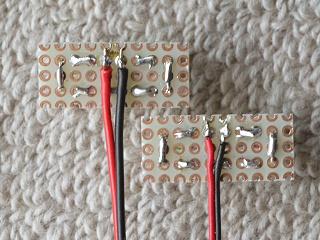

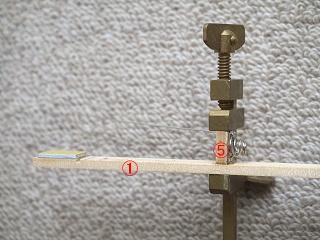

�B�A�D�A�E�͂�����������ȕ��ނł���������ƌ����č�Ƃ��y���Ƃ����ƌ����Ă���Ȃ��Ƃ͂���܂���B�@�D�͒P���Ȑ����`�ł����A�B���E�͓d�r�z���_�[�����̎d���}�����ލa�i1.6mm���A�[��1mm�j��A�B�̗������ɂ�6�ӁA�[��1mm�̌����Ă��܂��B�@���̌��͎~�߃l�W��[�̓����ƂȂ�܂��B

|

|

|

|

|

|

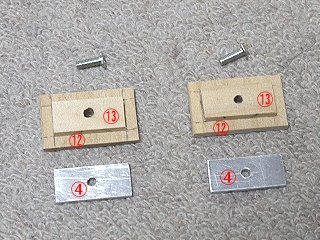

�C��2mm���A���~���o���Ē�����M3�̃l�W������w�ʔ��B�Ɠ\�荇�킹�A���̔��@���A�ɖ��ߍ���ŌŒ肵�܂��B�@�F�͊W�̊O��h�~�ƂȂ�܂ɂȂ�܂��B

|

|

|

|

|

|

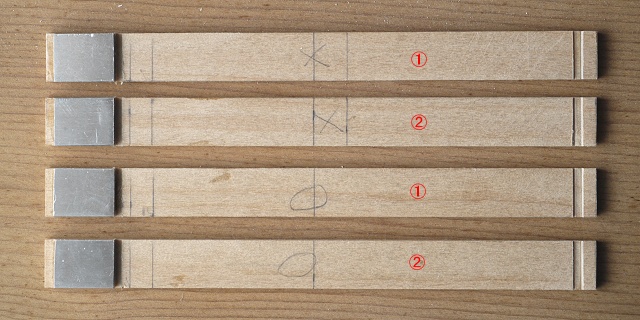

�E��1.5mm���̏�v�Ȕł���Ή��ł��悢�̂ł����A�����ł͌������v�����g��̒[�ނ��o���܂����B�@�ގ��̓x�[�N���C�g�ł����A���\���ɂ����ޗ��Ȃ̂Ŏ��Ԃ͊|����܂����A���@�̓h���s�V���ɂ��₷���ł��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�W����鎞�Ɉ����|����܁i�B�j�͌�둤�̑��i�J�j�ɐڒ����܂������̕����͖��ߍ��݂Ƃ���̂ŁA�܂������|�����I�����X�E�݂��g���}�[�ō���č�肻�̌�藣���܂��B�@��ߐ��̃K�C�h��g�݂܂����B

|

|

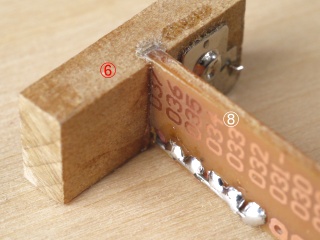

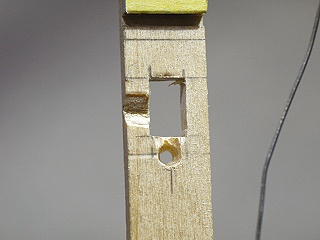

6mm�̃X�g���[�g�r�b�g��1mm��яo��悤�Ɏ��t���؍킵�܂����B�@�o�������Ȃ�o�Ă��܂����A�n�����X���ō��܂��B�@�܂�4�����ۂ��̂��m�~�ō�藎�Ƃ��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�܂𗎂Ƃ����ނƂ���ȋ�ł��B�@���̌����1�ӏ��̌E�݂��Ă���Ԑ��̕�����ؒf���܂��B�@�Ԑ����獶�����O���ɁA�E���͒�����둤�ŃJ�o�[�ɂȂ�܂��B

|

|

����1�ӏ��̌E�݂����I���܂����B�@���̌�藣����Ƃɐi�݂܂��B

|

|

|

|

|

|

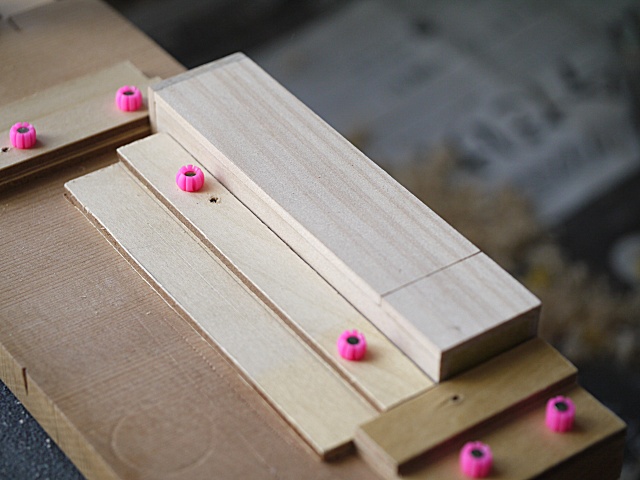

�c�ɕ�31.5mm���ɐ藣���܂����B�@�v���29.5mm�ł���2mm���L�ɐؒf���Ă����A�ڒ��g�ݗ��Č�ɖڒn�����r�b�g�Œi���𗎂Ƃ��܂��B�@���ׂ̈ɕ��L�ɂȂ��Ă��܂��B�@�������I�A�J�A�K��3�ɐ藣���܂��B

|

|

|

|

|

|

3�ɐ藣���܂������I�����͂܂��v�l��蒷���܂܂ł����珊��̒����Őؒf���܂��B�@���̎c��͎����K���o���̂Ɏg���܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�����̗l�q�ł����A�W�i�����j�ɐڒ�����܂͖{�̑��ɂ��̂悤�Ɏh���肱�݂܂��B�@�I���J�ɂ�X�t���Ă��܂����藣���ꂽ����ؖڂ��ʂ�悤�g���������肷�鍇��ł��B

|

|

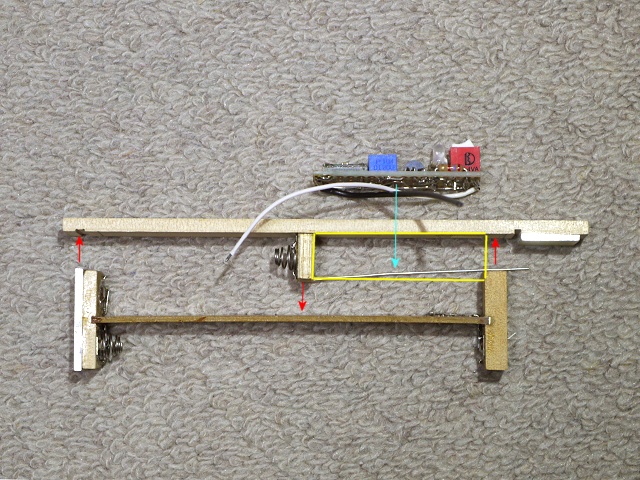

����I�̐�o���ŗ]���������K���������@�A�A���o�����]�肩���L���o���܂��B�@�������邱�Ƃŕ��̐��@���V�r�A�ɉ��H�����Ԃ������͏Ȃ��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

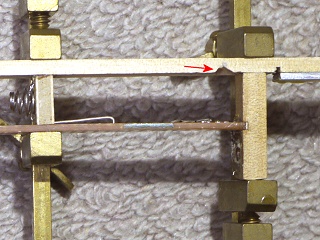

����̎ʐ^�F�@�A�N�����̑O��̈ʒu���߂ƂȂ�A���~�B�@LED����̌��Ŗڗ����₷���Ǝv���A#600�̃T���h�y�[�p�[�AUltra Fine�̃X�|���W�����܂Ŗ����グ�s�J�s�J�ɂ��Ă��܂��B

��̎ʐ^�F�@�����̎�O���̊p�͌y�����A������X�����グ�܂����B�i�����ł͐���͈Â��Ă悭�����Ă��܂��H�j

���̎ʐ^�F�@�A�N�����͏���t���Ȃ��悤�T�d�ɐؒf���Ȃ��ƂȂ�܂���B�@�����Őؒf�E�������̓}�X�L���O�e�[�v�őO�ʂ�ی삵�܂����B�i���̕��j

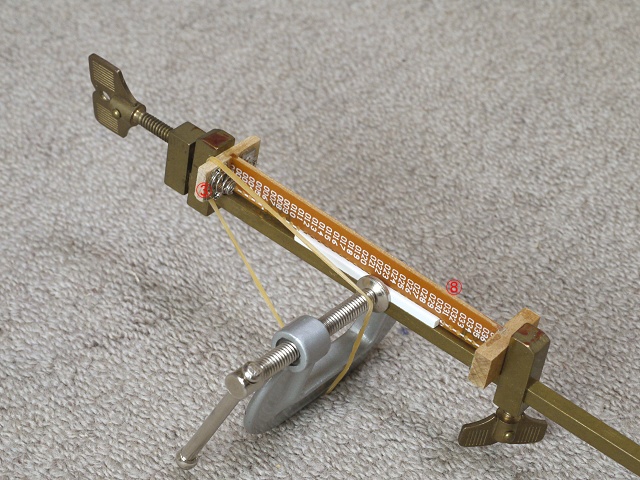

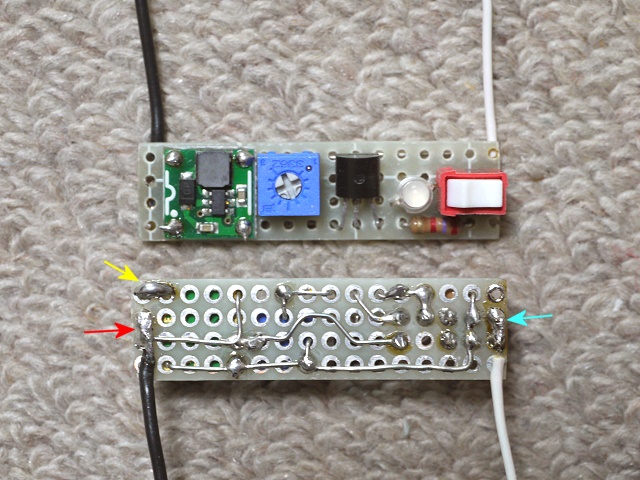

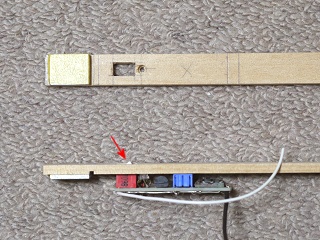

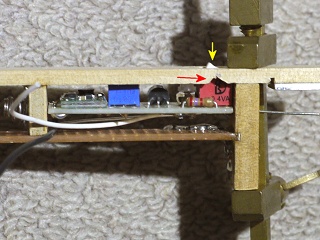

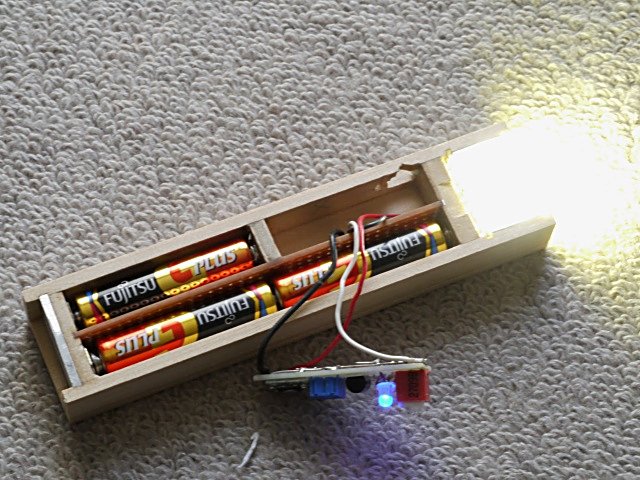

���̎ʐ^�F�@��o�����I������16�̕��ނƋ쓮��H�ALED��B�@������g�ݍ��킹��Ί����ł����A�ꕔ�̕��ނ͂܂�2�����H���K�v�ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�C�̃A���~���L���d�ˁA�ʒu�𐳂���������ɃN�����v�ŋ��݁A2.5�ӂ̃h�������C�̃l�W���ɑ}��������L�Ɋђʌ����J���܂��B

|

|

���̌��L���K�̒��S�ɖ؍H�{���h�œ\��t���A�d������K��25�ӂ̊ђʌ��������܂��B�@�Ō�ɂ��̌���3.2�ӂɊg�債�ďI���ł��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�~�߃l�W�����J���I������e���ނł��B�@�K���L�͊��ɐڒ�����Ă���܂��B�@��Ɍ�����l�W���W�̌Œ�l�W�iM3)�ł����A������8mm�ɐؒf���Ă���܂��B

|

|

�l�W����߂��ނƂ���ȋ�ŁA�����O������A�E�͓������猩���Ƃ���ɂȂ�܂��B�@�C���L�����͂��ɒ����Ȃ�܂��B

|

|

|

|

|

|

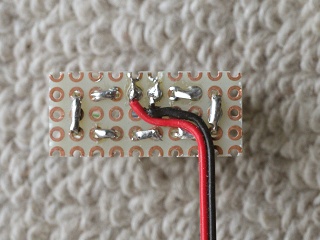

����g�����d�r�z���_�[�̓d�ɂł��B�@�S�ă}�C�i�X�����̓v���X���Ɨ��������̂��g���Ă��܂��B�@����̃v���X�ƃ}�C�i�X���q���������͓̂d�ɊԂ̋�����11mm�ƒZ���̂�2�{�̓d�r�����Ԗ������ԏ�ԂłȂ��Ǝg���܂���B�@�����c�t������s���͎�芸�������̂悤��90�x�ɋȂ��܂����B

|

|

|

|

|

|

�B�A�D�A�E�ɓd�ɂ��G�|�L�V�ڒ��܂œ\��t���܂����B�@�܂�Ȃ����d�ɂ��B�A�D�A�E�̒[�ɗ���悤�ɂ��܂��B�@���S�d����ɓd�ɂ���яo�ĕ���11mm�ȏ�ł���A���X���ō���Ē������܂��B

|

|

|

|

|

|

���S�d������E���G�}������ŃG�|�L�V�ڒ��܂Őڒ����܂��B�@�����ێ���180mm�n�^�����g���Ɠ������G�̝��ݖh�~�̂��߂ɃN�����v�Ŏx���Ă��܂��B�@���̂܂�24���Ԉȏ���u���Ă��玟�̍�ƂɈڂ�ق������S�ł��B

|

|

|

|

|

|

|

|

��̎ʐ^�Ɠ����������猩���N���[�Y�A�b�v�ł����A�d��i�G�j�̌����������瓱����ʂ��d�ɂɔ��c�t�����܂����B�@���ꂪ�쓮��H��̓d���{�ɐڑ�����܂��B

|

|

90�x�����v�����ɉČ������ŁA�d�ɂ���̔z���͎d��̌����������𗘗p���Ĕ��c�t�����Ă���܂��B�@��O���͋쓮��H�X�y�[�X�ł��B

|

|

|

|

|

|

�d�r�z���_�[�㕔�i�B�j�̓d�ɂ͓d�C�I�ɐڑ����Ȃ��ƂȂ�܂���B�@�����ō����̖��̐�ɃV���[�v�y���Ō��������������A�E�̂悤��3mm�̃m�~�ō�藎�Ƃ��܂����B�@���ڑ��s���͒���1.5mm�قǂɐؒf���܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

�����čׂ������Ńv���X�ƃ}�C�i�X�̓d�ɂ�ڑ����܂����B�@��قǍ���ďo�����a�̒��ɒ��߂Ĕz�����܂��B�@�E�̎ʐ^�͎�O�̒�����Ă��܂����A�������邱�Ƃōa�ɑ}�����܂���G�̎ז��ɂȂ�܂���B

|

|

|

|

|

|

|

|

�D�ɐڒ������d�ɂ̓}�C�i�X���ł����A�ڑ��s�����ɂ͗��ɓ������܂킷�X�y�[�X�������̂ŁA�s���͊��S�ؒf���A�d�ɂ̏����Ȓ��i���F���j�ɓ����c�t�����A���������甽�Α��ɂ܂킷�������������܂��B�i�Ԗ��j

|

|

������d�ɂ̓ˋN�����ɔ��c�t�����A��̕����i�ʐ^�ł͍����Ɂj�����A������蕔�����痠���ɋȂ��Ă����܂��B

|

|

|

|

|

|

L���^�̊W�̒܂��G�|�L�V�ɂĐڒ����܂��B�@�J�̒[�̌E�܂��������ɃG�|�L�V�𔖂��h�����F��\��t���A�����ێ������܂��B

|

|

|

|

|

|

�@���A�ɃA�N���������Œ肷��ʒu���߂̃A���~��ڒ����܂����B�@�A���~�̍����ɋ͂��ȃX�y�[�X�i2mm�j������܂����A�����ɃA�N���������ʐڒ��e�[�v�œ\��t�����܂��B

|

|

|

|

|

|

�E�������E�͊����G�ɐڒ����ꊮ�S�d�����Ă��܂��̂ŁA�G�ɓd�r�̌�둤�i�B�j��\��t���܂����B�@������12���Ԉȏ�Q�����܂��B�@�ڒ������S�d�����B�̏���C��\��t���Ƒ����̂Ő^����ɊJ�n���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�ڒ��܂̍d�����ɕʂȍ�Ƃł��B�@LED��̎��t�������̗����X�y�[�X��2mm��������܂��A���̔z���͐��ނ̑�����1.5mm����A�����Ɣ��c�ʂ̏��ʂ邱�Ƃ�����A2mm���ēˏo���܂��B�@�����ő���1mm�̐��ނɕύX���܂��B�i�E�j

|

|

�����Ă��̂悤�Ɉ����Ɣ��c�t�������̊Ԃ̌��ԂɎ��܂�̂ŁA���c�ʂ���̓ˏo��1mm�Ŗ��Ȃ����܂�܂��B�@�����̔z���̊����o��Ƃ����90�x��O�ɋȂ����E�ɒ���a��ʂ��ċ쓮��H����ɓ����܂��B

|

|

|

|

|

|

�쓮��H��̔����}�����e�ՂɂȂ�悤�A������̔z�����ύX���܂����B�@�Ԗ���GND�̔z���ł����A�G�Ɍ���݂���GND�|�X�g�֍��̑��ڂ̔z���𗠑��ł��܂��B�@���F���ɂ͉E�����痈��LED�̐Ԃ̃��C���[�c�t�����܂��B�@�܂�LED�̍��̃��C���[���G��GND�|�X�g�ɔz�����܂��B�@��F�̖��Ɍq�������̃��C���[�́A�G�̓d�r�{�|�X�g�ɔ��c�t�����܂��B�@����ɂĔz���̑S�Ă͊���ōs���邱�ƂɂȂ�܂��B

|

|

|

|

|

|

�ڒ��܂̍d�����̂����ЂƂ̍�Ƃ��@��LED�̊ی��ƃV�[�\�[�X�C�b�`�̃c�}�~���o�錊���J���܂��B�@�\�ʂ��Y��ɂ��Ă��������̂ŁA�����猊�������܂����A�ŏ���LED�̌��������Ă���X�C�b�`�̌��������܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

���������I������̂Ŋ�̃X�C�b�`�ALED������}�����݂܂����B�@��LED�̌��͐[��2.5mm��3�ӂł��̐�̊ђʌ�������2�ӂƂ��Ă��܂��B

|

|

�����猩����@�ւ͂��̂悤�Ɋ���}������܂��B�@��ɕt���Ă��鍂��5mm�̔��Œ��R��}�����x�Ƃ��Ă��܂����A���̎��X�C�b�`�̃c�}�~�������o�܂��B�i����j�@�o�������Ȃ��ł����A�Ԉ���ăX�C�b�`��ON�ɂȂ�Ȃ����߂ɂ́A�͂��ɏo�Ă���ق����D�s���ł��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�G���B�̐ڒ������S�d���ƂȂ����̂ŁA�B�̏���C��ڒ����܂����B�@����ł܂�12���Ԉȏ���u�ł����A�փS�����g���Čy�������ێ������Ă��܂��B

|

|

�����@�̓������D��ڒ����܂����B�@�����12���Ԉȏ���u�ł��B

|

|

|

|

|

|

12���Ԍ���@���G�����A���̂悤�ɐڒ����܂����A�����ŏo���鉩�F�g���ɋ쓮��H���}������ŁA��ɉ����グ��m�F�����܂������A��̍�����11mm���������܂���B�@�����Ŋ���̔��c�t���̏o��������������A

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�̗����̊�̉������݂Ńg�O���X�C�b�`�̃c�}�~�������镔��������āA�}�����₷������Ȃǂ̒lj����H�����܂����B�@���ꂪOK�ɂȂ�Ȃ��Ɖ�H��g�ݍ���ł���h���Ƃ����ň��̎��ԂɂȂ�܂����A������ɓd�q��H�̒�����C�����o���Ȃ��Ȃ�܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�ēx�쓮��H��̑}���������܂����B�@�Ԗ�c�}�~��ʂ����ߍ���������ł����A������ʂ��ď���̌�����c�}�~����яo�Ă��܂��B�i���F���j

|

|

��ʂ��猩��Ƃ����Ȃ�܂��B�@�ɂ߂ăX���[�Y�ɂƂ͌����܂��A������ł͂Ȃ����Ă�ł��܂��̂ň��S���܂����B�@�]�v�ɍ�����������O�ςɂ͑S���e�����܂���B

|

|

|

|

|

|

�Ƃ������ƂŒ����̎d�������A�u���b�N��ڒ��J�n�ł��B�@�A���������i���̐�j�@���B-�C�����Ƃ��A�����ƉE�[�̓n�^���ňʒu���߂̂��߂ɒ��߂Ă��邾���ł��B

|

|

|

|

|

|

12���Ԍ�Ƀn�^�����O���܂����B�@���R�Ȃ��璆���ƉE�[�̕����͂܂��ڒ����Ă��܂���A���Ԃ������܂��B

|

|

|

|

|

|

�����Ē����ƉE�[�����ɐڒ��܂�h��\�荇�킹�Ĉ����ێ����܂����B�@���̂悤��1�ӏ����ڒ����邱�ƂŐڒ������̒��p�x�̒������e�Ղɏo���܂��B�@�����Œ����ƉE�[����x�ɂ����̂́A�����̐ڒ��ł͌��h���͕ʂƂ��Ď��p�㒼�p�x������قǏd�v�łȂ����߂ł��B

|

|

|

|

|

|

�����Ĉ��������A��\��t���܂����B�@����Ńt���[�������������������ƂɂȂ�܂��̂ŁA���S�d����ɑ���\��t����ʂ�����������ʂƂȂ�悤�ɒ������Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

��̎ʐ^�����������t���[�������ł��B�@�����܂Ői�ނƓd�r3�{�Ɠd�q��H��ALED��A�����đO�ʃA�N�����Ă���̂ŁA�����̗l�q���m�F���܂����B�i���̎ʐ^�j�@���s�̖������_�Ƃ͌����܂��A80�_���炢�͕t������̂ł́H�@�ƊÂ��̓_���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�D��������o�����d�r�̃}�C�i�X���̓������G�̌��ɓ������c�t������GND�|�X�g�Ƃ��܂��B�@��5���A�����Ĕ��c�t�������̂ŁA�����Ƃ���ł����ʂȃ��[�h���̔��c�t���ɍ��邱�Ƃ͖����ł��傤�B

|

|

�E�̗����̂��̈ʒu�ɕ�2.3mm�A�[��1.3mm�̍a��LED����̃P�[�u���p�X�Ƃ��܂��B�@���r���[�Ȑ��l�ł������̌㍶���i�H�j��\���Ă��܂��A�P�[�u���̑}���͌�قǂƂȂ�̂ŁA�����傫�Ȍ��Ƃ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

�H���I�̐�[�����ɂ͌��̔��˔Ƃ��ăN�b�L���O�z�B�[����\��܂��B�@�@�A�A�A�E���ڒ�����镔���͔����Ă����܂��B�@�ڒ��܂̓{���hGP�N�����[�ł�����Ō����闠����\�ɂ��ē\��A�A���~�̌����ʂƌ����������킹�܂����B

|

|

|

|

|

|

�����ЂƂv�}�ɂ͕`���Ă���܂��A���W�Œ�l�W���O���Ĉ��������̂ł͂Ȃ���]������悤�ɊJ���ƊW�̐�[�̒܂��E�Ɉ����|�����ċȂ����Ă��܂��\�������邱�ƂɋC�����܂����̂ŁA�܂̐�[�ɖ����ȗ͂��|����Ȃ��悤�Ԙg�̕������߂ɍ��܂����B

�܂���������Ƃ��̍�����������璆�ɃS�~�A��������̂Ŕ���������ŕ����Ă����̐i����h�~���܂����B�@������Ɛ_�o���߂��邩������܂��ALED�̌���LED�\�ʂ�A�N�����ɕt�����S�~���ɂ߂Ėڗ����߂ł��B

|

|

|

|

|

|

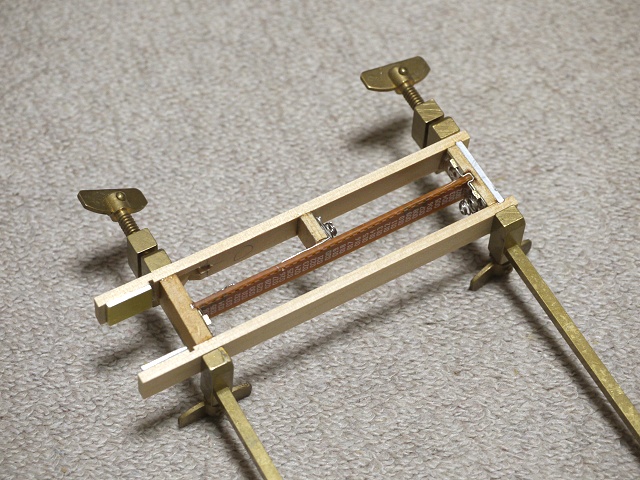

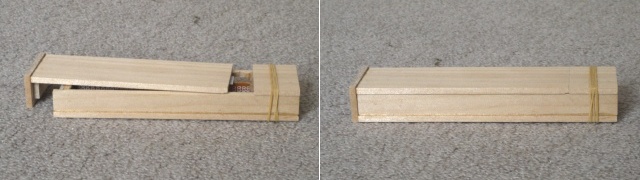

�P�[�X�{�̑g�ݗ��čŏI�H���ƂȂ镔�ނ������܂����B�@�ڒ��ɂ͑S�ăG�|�L�V���g���܂����A3��ɕ����Ď��{���܂��B�@�ŏ����H�𒆐S�̃u���b�N�ɐڒ����܂��B

|

|

|

|

|

|

�H��ڒ��������ێ����Ă��܂����A��肷���̂悤�ȃN�����v���炯�̌��i�ł��B�@�������傫�Ȗʂɉ������،���ڒ����Ă���̂ŁA�������Ĕ��g���Ă���ꍇ�͓��R�N���錻�ۂł��B�@�����12���ԐQ�����܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

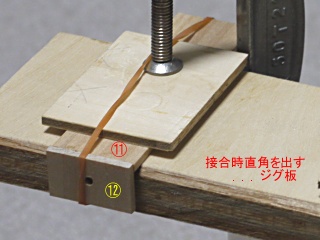

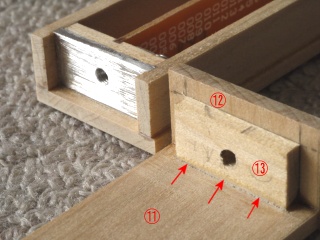

�J���K�i���ɂ��L���ڒ����Ă���B�j�p�ڍ��W�O����Đڒ��B�@�W�O�̒��p�̊p�͐��~������Ă���܂����A����͐ڍ������ɟ��ݏo��ڒ��܂��t���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł��B

|

|

���͂k���^���Ă镔���ʼnE���ڍ����I������k���^���̓����ł��B�@����ɐڒ��܂��͂ݏo�₷���̂ŁA�J�b�^�[�i�C�t�ō���Ă����܂��B

|

|

|

|

|

|

���悢��Ō�̐ڒ������I���c���݂̂ƂȂ�܂����B�@�A�������x���グ��ɂ͂������Ă̍�Ƃ͋֕��ł��B�@�����J�A�K�A�L�̐ڒ��ɔ����ڒ��܂̂͂ݏo���͂��܂��k���^�̊W�����܂�Ȃ��̂œ��O�ȏC�����̗v�ł��B

|

|

|

|

|

|

���̗v�͂�͂�E���̂悤�ɊW�U���ăl�W���߂������ɁA�e���̌��Ԃ��ǂ��Ȃ邩�H�@�����̓l�W�ŊW���Œ肵�����ɕό`���Ă��܂����ނ��������ǂ����H���m�F���邱�ƂɂȂ�܂��B

|

|

|

|

|

|

�ڒ��ʂ̏o������𗎂Ƃ����@�ɂ�#60�̃T���h�y�[�p�[�ō�藎�Ƃ����@�����܂��B�@������ʂ̕��ʂ����킳�Ȃ��悤�T���h�y�[�p�[�𗼖ʐڒ��e�[�v�ŕ��ɓ\��t���A����ɍ�镨�ĂČ������܂��B

|

|

|

|

|

|

��������O�͂���ȗl�q�ł��B�@�\��t�������̏o������͖�1mm����܂��B�@�悭����Ɛڒ��܂����Ȃ�͂ݏo�Ă���A�������荞��ł��܂��܂��B

|

|

|

|

|

|

#60�T���h�y�[�p�[�ŋ͂��Ȓi���ɂȂ�悤��荞��ɖ�#180�Ǝv����n�����X���iM-20GP�j�ō�荞��Œi�������܂����B�@�܂��݂͂ł��ڒ��܂����S�ɖ����Ȃ�܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

�O�ʂ̖،����������܂����A����������#400�ł̎d�グ�����܂Ői�߂Ă����܂��B

|

|

�O�ʂ̃A�N�����̓A���~�ɐڂ��镔���i�����j�̓G�|�L�V�ڒ��܂����ʎg���A���ӂ̖ؒ[�i�E���j�͗��ʐڒ��e�[�v���g���܂��B

|

|

|

|

|

|

�쓮��H��ALED����d�r�{�|�X�g���f�m�c�|�X�g����Ĕz�����d�r�����ē���e�X�g�����܂����B�@���ꂪ���܂��s���Ȃ����ɂ͍Ō���I�̐ڒ��ɂ͐i�߂܂���B�iLED����O��Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��B�j

|

|

|

|

|

|

�I��ڒ��������ێ����Ă��܂��B�@�Ō��12���ԕ��u�ł��B

|

|

|

|

|

|

�������ďo����2��LED�|�[�^�u�������vP6�ł��B�@���������Ŋ����ƂȂ�܂��B �O�ʃA�N�����͓h�����I������܂ŏ��E����h�~�̂��߂Ƀ}�X�L���O�e�[�v�ŕ����Ă���܂��B

|

|

|

|

|

|

���ӂ̊p�����{�[�Y�ʃr�b�g�Ŋۂ݂����܂����A�؍풆�����Ȃ��悤3����ؕЂŗ}�����ߐ��̃W�O�����܂����B�@���̂悤�Ȏx���͓d���g���}�[���g���Ƃ��͈��S���̂��߂ɂ��K���i�ł��B

|

|

|

|

|

|

������Ɣ����ł����{�[�Y�ʃr�b�g�ł̐؍킪�I���܂����B�@�c��Z�ӂ�1mm���߂Ɋp�����܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

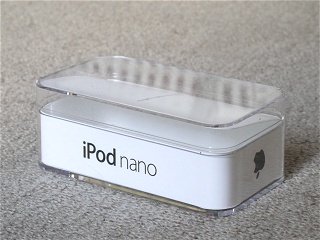

�ʎ��̃A�C�f�A�ƂȂ���iPod Nano�������Ă����P�[�X�B�@�V���[�v���ƒg���Ȋۂ݂̑g�����̓i�C�X�f�U�C�����Ǝv���܂��B

|

|

�ۂ߂������̃N���[�Y�A�b�v�B�@����Ȃ爬�������̊��G���ɂ߂ėǂ��ł��傤�B�@�c�Ɍ�����́A���̍������W�ɂȂ��Ă��܂������ɗǂ����܂�ɂȂ�܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

���͑O�ʂʼnE�͔w�ʂ̗l�q�ł����A�傫�Ȋۂ��i���F���j�ƃV���[�v�ڂ̊p�i�Ԗ��j�̈Ⴂ���ǂ�����܂��B�@�v���Ƃ͈قȂ����d�l�ɂȂ�܂������A�ǂ��������ƍl���Ă��܂����A�؍펞�̎��s�̃��X�N���������܂��B

|

|

|

|

|

|

�|�A�X�e�C���ɂ�钅�F���J�n���܂����B�@�����2��ڂ��I������Ƃ���ŁA���͍ŏI�I��6��h��Ƃ��A�E��5��ŃC���[�W�����Z�x�ɒB���܂����B�@��3���ڌ��#400�Ő����z���ė������ؑ@�ۂ���藎�Ƃ��܂����B

|

|

|

|

|

|

�����E���^�������N�����[�j�X��1��h�����Ƃ���ł܂������w�ǂ���܂���B�@2��h���Ċ���������#600�Ō���������1���N�����[��h��܂��B

|

|

|

|

|

|

�Ō�ɐ����E���^���j�X�������N�����[��h��܂����B�@4�����ʂł��傤���H�@�j�u�[�����˂̗l�q�������̕��ł͂�����Ɣ���܂��B�@���h��Ō���������ł����Ƃ肵�����������̍D�݂ł��B

|

|

|

|

|

|

�X�e�C���̒��F�Z�x�͂��Ȃ荂���ł����ؖڂ͂͂�����ƔF�߂��܂��B�@���̎��R�Ȗؖڂ�������d�グ�͐��ɖ؍H�̑�햡�ł���A�j�X�h���ɂ���ē����閡�킢�ł��B

|

|

|

|

|

|

|

|

�O�ʂ��Ă����}�X�L���O�e�[�v�����܂����B�@�X�e�C���̟��ݍ��݂��������܂��s���Ă��܂��B

|

|

�h�������S����������쓮��H������C���[���܂肽����œ����Ă��镔���ɑ��U���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

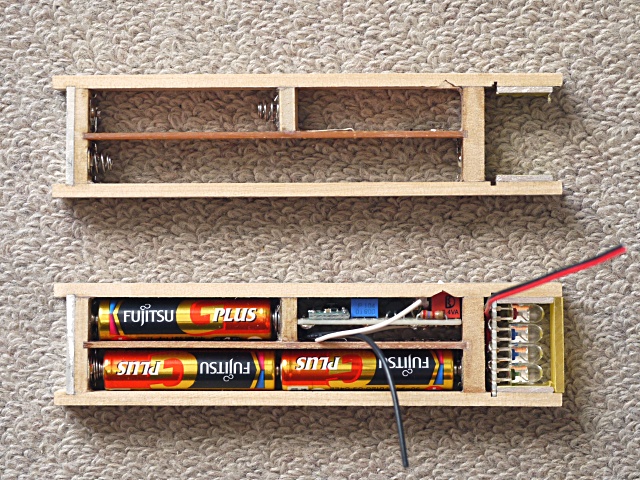

�쓮��H��̑��U���I���܂����B�@��������グ�ČŒ肷��̂ɂ͌ł߂̃X�|���W���l�ߍ���ł��܂��B�i���̐�̐������B�j�@�����ēd�r�O�{��}�����_�������܂����B

|

|

|

|

|

|

�W���̈�����ł͂��̂悤�ɏc���ɂȂ�܂��B�@��������ԂŐe�w�ŃX�C�b�`�i����������B�j�̏ォ��}���A�e�w�����̂܂�O�Ɋ��点���ON�ƂȂ�܂��B�i���̋t��OFF�j

|

|

|

|

|

|

|

|

�X�C�b�`�̂�����O�ɂ�LED�������d��ON�œ_�����܂��B�@���̐F�͖�3.0V�܂ł͐ł����A�������珙�X�Ƀs���N����Ԃɕς��܂����A���S�ɐԂɂȂ�����d�r�̎����ł��邱�Ƃ�\���܂��B

|

|

�ēx������h���̔������ł��B�@��������Ă���Ƌْ��̘A���ł������̂���������Y��Ă��܂��܂��B

|

|

Copyright (C) 2001-2019, Vic Ohashi All rights reserved.